関連本など

![]() 雑感・感想

雑感・感想

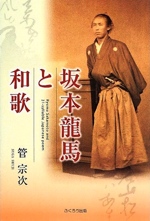

坂本龍馬というのは、書いて遺したものの多い人である。しかしながら、和歌が得意であったことはあまり知られていない。なぜ漢詩ではなく和歌だったのか。文学的な趣味生活が自然と身につく家庭環境に育ったことは、彼の人格形成や思想形成に大きな影響を及ぼした。姉の乙女や愛妻おりょうらと詠み交わした和歌を、近世・近代文学研究者である著者が読み解く。そこから浮かび上がる幕末という時代と、知られざる坂本龍馬の素顔。

坂本龍馬というのは、書いて遺したものの多い人である。しかしながら、和歌が得意であったことはあまり知られていない。なぜ漢詩ではなく和歌だったのか。文学的な趣味生活が自然と身につく家庭環境に育ったことは、彼の人格形成や思想形成に大きな影響を及ぼした。姉の乙女や愛妻おりょうらと詠み交わした和歌を、近世・近代文学研究者である著者が読み解く。そこから浮かび上がる幕末という時代と、知られざる坂本龍馬の素顔。 「はじめに」によると、本書は

「はじめに」によると、本書は坂本龍馬は漢詩が苦手で和歌が大好き、もともと坂本家はファミリーで歌会をするような優雅な一家であった、[中略]龍馬の好きなあの乙女姉さんも恋女房のおりょうさんも和歌を詠みました。[中略]坂本龍馬が短冊を握りしめ苦吟していたり、おりょうさんと和歌を詠み交わしたり、そんなドラマのシーンがほしいなぁ、と常々思っていたので本にそんなことなども調べて書いてまとめてみた

もので、氏自身これまでの坂本龍馬の本には一冊もなかった視点と思う

と自負される一冊。

当然いまに伝えられる龍馬の和歌約二〇首強に注釈をくわえるだけでは本一冊分の尺がとれようはずも普通ならないので、内容は目次や先の引用にもうかがえるとおり、坂本家や楢崎家、歌集『たちばなの香』(龍馬祖母・父・兄の歌が入集している)といった、龍馬個人のみにとどまらない周辺環境にまで筆がおよんでいる。

これらの話題も単純に紙幅を埋めるため弄されているのではなく、龍馬が和歌に親しむこととなったその家系・家庭的な感化、時に夫と歌会にも顔を出した妻お龍の教養背景をなす家系・家庭的影響、『たちばなの香』の書誌考察や解説など「はじめに」にみえる動機ともかかわって、龍馬和歌の形成土壌や関係が語られている。

本書論述の主な特徴としては、氏が専攻されている分野の知見(近世・近代期の国文系知識)を活かし、坂本家や楢崎家にだけとどまらない、近世・近代期の文人や一般士層の文化的生活例を折々にあげ、論述の補完や当時文芸文化のいとなみを説く。

端々に諧謔味のある文章をまじえていることもあって「硬派な学術書」という体では決してないが、「なんとなく坂本龍馬の和歌に興味があります」とか、逆に「坂本龍馬に興味はあるけど、和歌に関しては特別興味もありません」という人に是非一読をとすすめてみたくなる本。硬派な歴史書ばかり詠む人であっても、案外国文系の知識や理解には欠けているものなので、そういう方にもまたオススメ。

ふくろう出版:二〇一三年三月二五日:2,000円(税抜)

(平成ニ五年五月一八日識)